震災直後の思いは変わらず

芳賀諒太さん

はが・りょうた

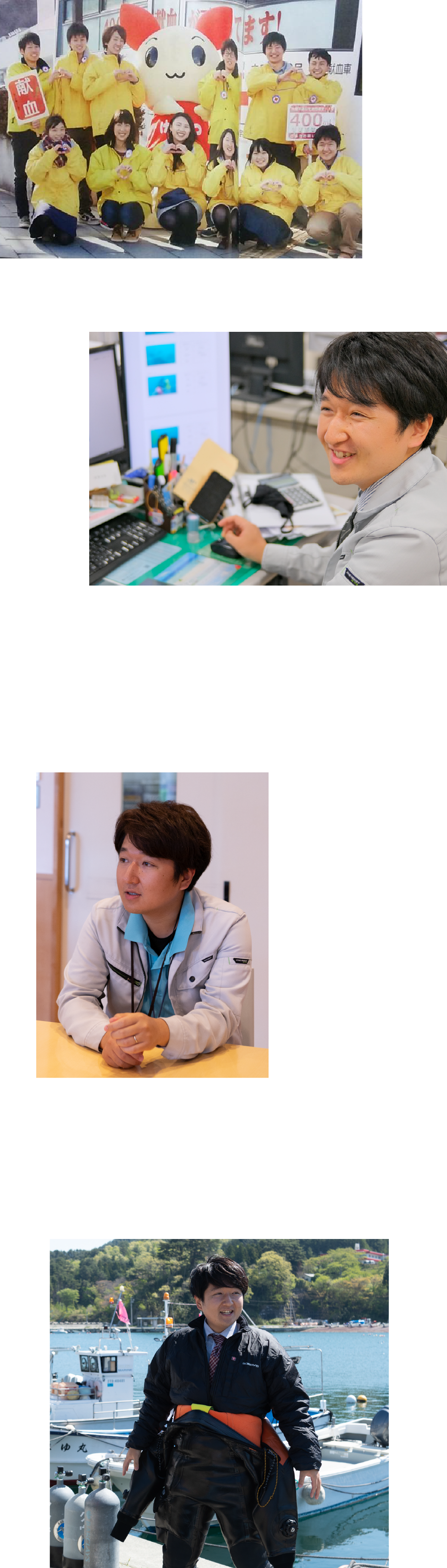

大槌町出身。2015年に大槌町役場に入庁。長寿課(現:健康福祉課)を経て、2021年からは産業振興課勤務。趣味はカメラで、入庁1年目に購入した一眼レフと装着式カメラを愛用。一眼レフカメラで「新山高原で星空を撮影すること」が目標。藻場再生活動をきっかけに始めたスキューバダイビングでも、震災後の水中世界の様子を撮影し、発信している。

震災直後の思いは変わらず

芳賀諒太さん

はが・りょうた

大槌町出身。2015年に大槌町役場に入庁。長寿課(現:健康福祉課)を経て、2021年からは産業振興課勤務。趣味はカメラで、入庁1年目に購入した一眼レフと装着式カメラを愛用。一眼レフカメラで「新山高原で星空を撮影すること」が目標。藻場再生活動をきっかけに始めたスキューバダイビングでも、震災後の水中世界の様子を撮影し、発信している。

「復興とは」という問いかけに、「色々な考え方があると思うけど、建物が建ったからといって復興完了だとは思えない。やっぱり人が増えること。震災前に大槌で暮らしていた人たちがまた大槌に戻りたいと思うような、欲を言えば、帰ってきてくれるような町になるのも一つの復興かなと思う。」と自身の考えを話してくれた芳賀諒太さん。東日本大震災発生時、高校1年生だった芳賀さんは、県内の短大を卒業後、新卒で大槌町職員として働き始め、高齢者福祉や農業、水産施策を担当。震災により大槌を離れた同級生たちが帰ってきたいと思える故郷をつくるため、公私にわたって活動しています。

震災で同級生の3分の1が転校

「町に残り、町のために」

町の北部・吉里吉里地区で生まれ育った芳賀さん。東日本大震災が起こったのは高校1年の終わりでした。避難するため母親と上った坂の上の小学校の校庭から、吉里吉里の家々が津波に飲まれる様子を目の当たりにしました。同居する家族は無事でしたが、自宅を失いました。

通っていた県立大槌高校や芳賀さんが避難した町立吉里吉里小学校の体育館は避難所になり、たくさんの町民であふれました。そこにいる誰もが被災者で、行方不明の家族や大切な人たちの消息を探すのに必死でした。在校生ら生徒たちは避難所の運営に加わり、避難者の名簿作成や支援物資の配布、トイレの水くみなど自分たちにできる作業を担い、避難生活を支えました。

震災前、高校の同級生は約120人いましたが、そのうち40人は家族とともに大槌町を離れていきました。多くの町民が先の生活のことを考えて、遠方の親族を頼ったり、被災者の受け入れに積極的な岩手県内陸部の自治体などに引っ越さざるをえない状況だったのです。

通いなれた通学路や子どものころの遊び場が変わり果てた光景を目にするうち、当時高校生だった同級生の多くが町外への進学・就職を希望する中で、芳賀さんの心に芽生えたのは、「町に残る」という使命感にも似た思いでした。「それまでは料理が好きだったからという理由で調理師を目指して町外に行こうと漠然と考えていましたが、震災が起きてからはここに残り地元のために働きたいと思うようになりました」。

進路選択の時期が近づくと、同級生たちは「何にもなくなってつまらない」「不便な大槌にいたくない」と町外へ出ていく道を選ぶ者も多くいましたが、町に残りたいという芳賀さんの思いが変わることはありませんでした。

「行政がやるべきことは

町民の生活を支えること」

町民のため働く覚悟

大槌高校を卒業後、町の復興状況に目を向けながら学びたいと思い選んだ進学先は、自宅から通える岩手県立大学宮古短期大学部。経営情報学科が設置されているこの大学は沿岸北部の宮古市にあり、宮古市長をはじめとする市民を講師として招き、地域が抱える課題等を学ぶ機会が多いのが特徴で、芳賀さんにとって最適の場所でした。

入学後は町の活性化に役立てようと観光学や経済学を専攻しました。大学の同級生約120人の中で被災体験がある学生は数名しかおらず、芳賀さんを取り巻く環境はそれまでとは一変しました。

学生同士が討論するゼミで被災地の公共交通の復興方法をテーマに取り上げて解決策を議論したり、宮古市の人を講師に招いた授業では、復興後の世界で沿岸により多くの人を呼び込むためのキャッチフレーズを考えるといったテーマについて答えを探したり……。ボランティアサークルに参加して沿岸各地の復興状況に触れるなど、被災地以外の地域で生活してきた同世代が震災や復興にどのような考えを持っているのか、様々な考えに耳を傾けた2年間の学生生活でした。

インターンシップでは大槌町役場を希望し、復興の計画策定に取り組む職員とともに、町長ら町幹部と仮設住宅の住民が議論する会に参加。行政と住民、それぞれの考え方に触れ、地域のために町職員として働きたいという思いがより明確になっていきました。

卒業後は大槌町役場に入庁。配属されたのは、短大での専攻とはまったく違う高齢者福祉の部署で、介護保険を担当することになりました。配属から間もない時期、役場職員としてのあり方を考えるきっかけとなる出来事がありました。

入庁して2週間後、小学生くらいの子供を連れた男性が、末期がんの宣告を受けた妻を在宅で看取るため、介護保険の申請に来たのです。「その方の奥様は当時、私の母親と同じ年齢でまだ40代でした。患っている疾病によっては高齢者以外でも介護保険を利用できるのですが、そのことを先輩から教えてもらった矢先のことで、母と同い年の方が末期がんということもあってかなりショックが大きく、今でも覚えています。」と振り返ります。一家の状況を察知した先輩職員からの指導を受けながら、芳賀さんは一刻も早く介護保険が利用できるよう手続きを進めました。

介護保険の利用が始まってしばらくして女性は亡くなりました。「この家族にかかわったことで、自分たちの仕事は町民の最後の命綱なのだということを肌で感じ、『町のため』の前に『町民のため』に働くのが役場職員だと自覚しました」。

福祉という未知の分野に身を置き、日々の業務に打ち込んだ6年間。公務員として町民のために働きながら、週末など自分の時間を使い、消防団の活動や豊かな海を取り戻すための藻場再生活動など、様々なボランティア活動にも積極的に参加してきました。

「いつでも帰ってこい」

同級生にそう言える大槌に

芳賀さんがいつも心に留めてきたのは、震災によって町を離れた同級生や進学や就職のために出ていった友人たちのことです。20代後半になり、「そろそろ大槌に帰ろうかな」という相談を受けることも。「自信を持って『いつでも帰ってこい』と言える町にしたい。そのためには、都会でスキルを身に着けた出身者が帰ってきた時に活躍できる場を作っておきたい」。自身が35歳になるころまでに一つでも実現させるのが目標です。

やりがいを持って働ける仕事を増やすとともに、若い世代がワクワクできるにぎわいを作っていきたいと考え、同世代の仲間たちと、意見を交わしています。

芳賀さんにとっては生まれ育った大槌がもっとも落ち着く場所。その思いは震災を経た今も変わりません。「大槌はコミュニティが小さくて『すぐに噂が広まるのが嫌だ』と言う人もいますが、逆に考えると、良いニュースを起こせばそれが伝わってみんながハッピーになるということ。小さい町だからこそプラスの効果を生み出しやすい。僕はそう思っています」。大槌が復興を遂げた、そう思えるその日まで、芳賀さんは前へ前へと進み続けます。

(2023年4月取材)